こんにちは!

このコロナ禍で資産運用の一部として株式投資を初めたが多いと思います。

チャートを見て、「買った株が上がってる、下がってる」と多くの人が株価の値動きを確認していると思います。

でも、チャートにおける指標の具体的な使い方ってあんまりよくわからないですよね。

僕も最初よくわかっていませんでした。

そこで今回はチャートの株価以外の指標についてご紹介したいと思います。

今回は楽天証券のiSPEEDというアプリを使っていきます。

単純移動平均線

単純移動平均線は一定期間の価格の終値(その日の取引で最後に成立した値段)の平均値を繋ぎ合わせた折れ線グラフです。チャートに短期線、中間線、長期線の三本のせんが存在し、日足、週足、月足それぞれのチャート範囲によって平均をとる期間が変わります。

どういう時にどう使うか

特に利用するのが日足の長期線(75日移動平均線)です。この指標は中期の安定したトレンドを把握するツールとして多くの投資家が参考にする指標です。

75日移動平均線が上を向くということは、直近2、3か月株価が上昇傾向にあることを示します。また、この線より株価が上にあるか下にあるかが上昇トレンドが起こる基準となります。

選定の基準としては、75日移動平均線が上を向いており、株価が下から上へ抜ける時に上昇トレンドが発生する前の購入タイミングだと考え、指標にする人が多いです。

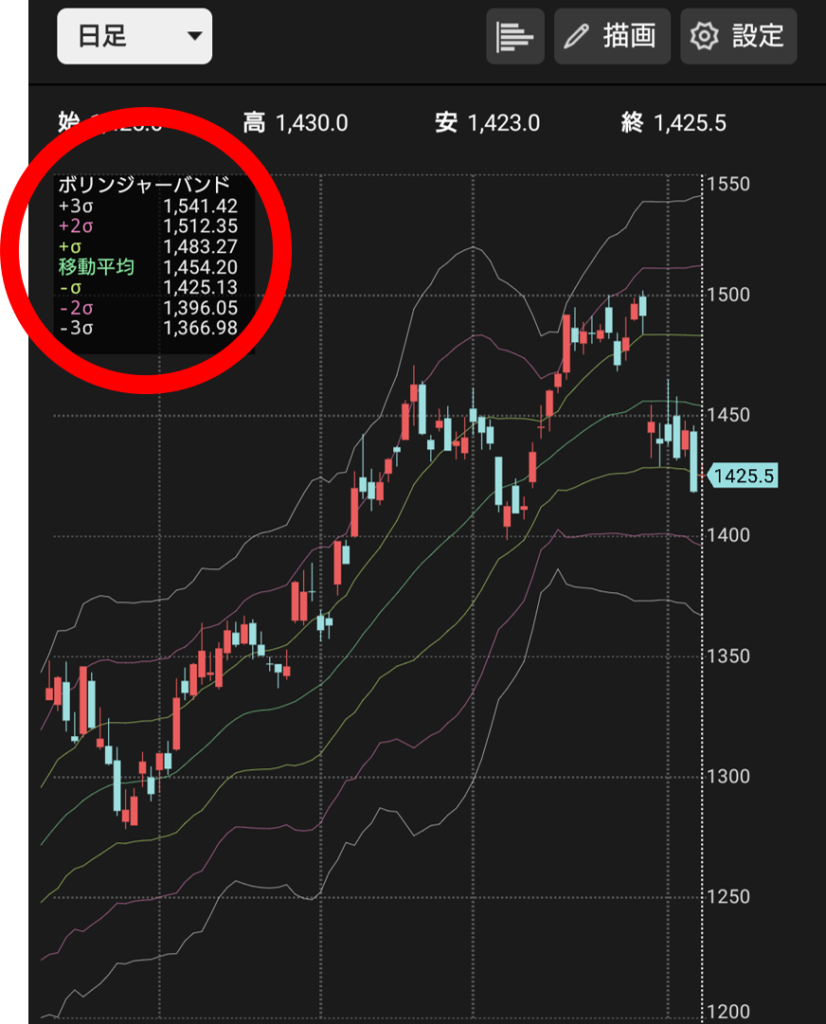

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは移動平均線(25日線)と株価の関係を用いた指標で、移動平均線とその標準偏差をチャートに描いた複数の線で構成されます。

株価の値動き幅の大半はこのバンド中に納まるという統計学を応した指標です。

標準偏差をあらわす単位がσ(シグマ)、それを2倍、3倍したものが2σ、3σとなります。iSPEEDでは3σまで描かれています。

データが±1σの範囲に存在する確率が68.2%、±2σの範囲に存在する確率は95.4%と考えられています。

確認ポイントは2ポイントです。

ボリンジャーバンドにぶつかるとバンドの中に戻る。

→95.4%範囲内に存在=ボリンジャーバンドの外に存在する確率は4.6%なので、ボリンジャーバンドの上限値を超えそうになったら高い確率でその後下落するという目安が付きます。

トレンドの幅でそのトレンドの強さを把握できる

→バンド幅が狭い場合はデータのバラつきが小さいということを意味するので、上下の値動きが少ない強いトレンドが発生します。逆にバンド幅が狭い場合はデータのばらつきが大きく、どちらかに向かってトレンドが発生しようとしていることを意味します。

つまり、ボリンジャーバンドの幅がトレンドの今後の行き先を暗示しているということになります。

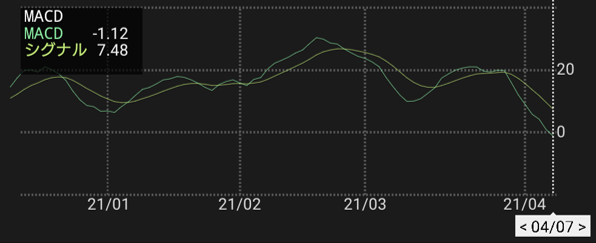

MACD

上記で紹介した単純移動平均の単純平均合計を用いる方法とは異なり、MACDとは指数平滑移動平均という計算方法で算出される指標です。特徴は直近のデータを重視し、昔のデータのウエイトを下げて指標を導き出すことです。株価の変動も時代があります。直近の値動きを重視することで、トレンドの転換がより迅速に確認できます。売買ポイントを移動平均より早く出し、制度が高いという長所があります。

MACDは短期(直近12日)、長期(直近26日)の指数平滑移動平均線の差のことを言います。この値が0より大きいと短期が長期より大きいことになるので、直近上昇傾向にあることになります。

MACDと一緒に算出されるのがシグナル(直近9日の移動平均線)です。MACDがシグナルを下から上に超えていく場合、MACDが0より大きいことに加え、その移動平均よりも上昇している為、強い上昇傾向にあるといえます。

また、MACDとシグナルの差を乖離(ヒストグラム)と言います。ヒストグラムの0ラインの変換点が利益確定のサインとして用いられます。

MACDとシグナル、乖離がゼロラインの上にある時が強いトレンド(上昇トレンド)が発生しているということを意味します。

まとめ

いかがだったでしょうか。

多少複雑なところはあったかもしれませんが、使いこなせるとさらに銘柄を選定したり、買うタイミングを判断したりしやすくなると思います。

是非参考にしてみて下さい。

コメント